« Toi seule, tu fais partie de ma solitude pure.

Tu te transformes en tout : tu es ce murmure

ou ce parfum aérien.

Entre mes bras : quel abîme qui s’abreuve de pertes.

Ils ne t’ont point retenue, et c’est grâce à cela, certes,

qu’à jamais Je te tiens. »

Rainer Maria Rilke, Poèmes et Dédicaces (1920-1926)

1. Aubrac – Lot aux portes de la vallée du Célé

J’écris. Par pas suspendu.

Je quittai Saint-Alban-sur-Limagnole avec la promesse de mettre deux cierges pour Pierre et Hélène à Compostelle.

Du sol nu d’Aubrac à la mousse du Célé,

J’ai marché l’Invisible que Conques fait parler.

Là-bas, tout s’élève — ici, tout se répand,

Mais c’est le même feu, discret ou flamboyant.

Je suis parti ce matin comme chaque jour, sans empressement, autour de huit heures. Le vrai départ, lui, ne commence jamais à l’heure. Il se glisse dans un instant flou, quelque part entre le premier pas et le premier souffle. Vers neuf heures, peut-être, lorsque la lumière commence à mordre doucement la peau, lorsque le silence du plateau devient plus dense que le sommeil. Alors seulement le corps consent. Le pas se donne. Le chemin commence.

Le soleil, ici, se retirait tôt. À peine dix-sept heures, et déjà la lumière déclinait. La journée de marche est brève. Six, parfois sept heures, pas davantage. Mais le temps est plus long que la montre. Il s’étire autrement en hiver. C’est aussi l’épreuve lente du paysage sur l’âme.

L’Aubrac s’ouvrait comme un désert blond. Un vaste silence, jaune et soufflé, où l’herbe était couchée par le vent sous un ciel lavé de rose. La neige avait fondu, laissant à la terre sa mémoire trempée, l’empreinte d’un effacement. Il n’y avait pas de vent ce jour-là, et pourtant tout semblait soufflé, comme si la lumière elle-même poussait doucement le monde vers l’absence. Tout brillait. Tout pesait de clarté. Si fort que je me suis surpris à chercher l’ombre. Pour m’y reposer. Quelques pierres au bord du chemin, blocs erratiques dans le silence, murets de main d’homme, appelés ici drailles, comme les ruisseaux — boraldes — qui dévalent vers le Lot en glissant sous les herbes de marais.

J’ai marché dans une étendue sans bord, tendue entre la Lozère, le Cantal et l’Aveyron. Mais ces frontières ne veulent rien dire. La vraie frontière est une ligne fine entre la fatigue et la grâce.

Je traversais des terres où paissent les vaches aux yeux cernés de noir, entre burons aux toits de lauze, vestiges d’un passé volcanique, villages médiévaux et abris de pierre. Tout ici est ancien, taillé dans la patience. Les choses ne bougent pas, et tout vous accompagne. Même ce qui semble figé vous regarde passer, en silence.

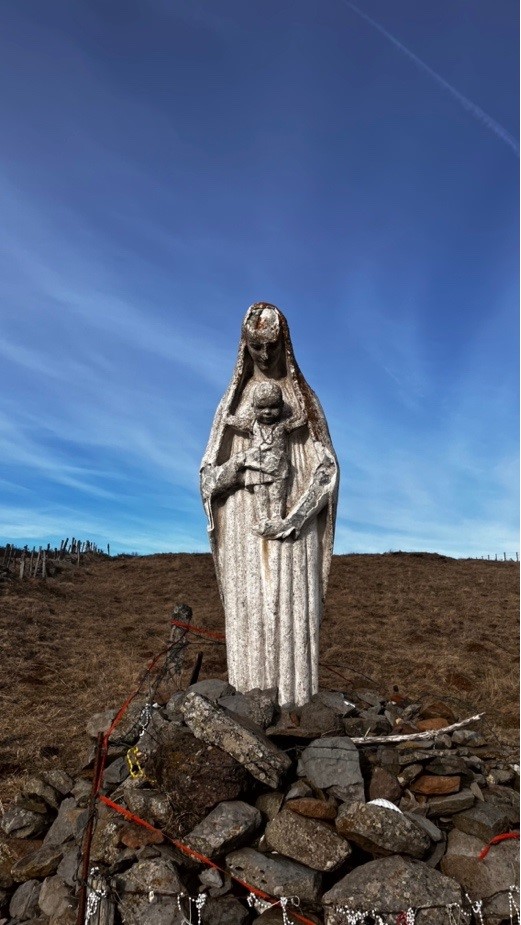

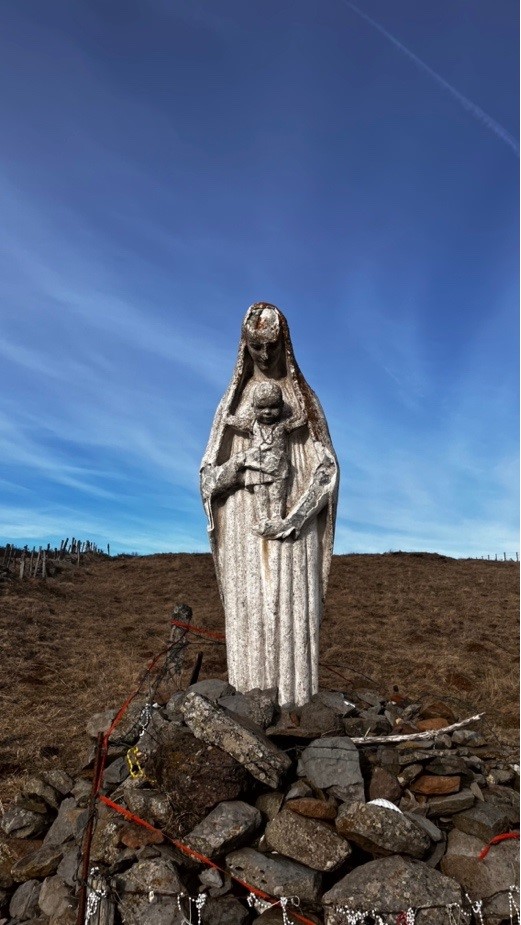

Le village d’Aubrac se dressait sur la route comme une pierre levée dans la mémoire du chemin. Une présence m’arrêta, celle d’une statue blanche de la Vierge peu avant de franchir un dernier échalier et d’atteindre le village.

Une statue de la Vierge et de l’enfant, étonnamment dressée là, seule, dans un champ clôturé. Pas au bord du chemin. Pas offerte aux regards hâtifs. Non. Elle attendait dans l’herbe, au milieu des pâturages, comme on attend quelqu’un de précis. Quelque chose, dans sa posture, portait une douceur si muette qu’il m’était impossible de l’ignorer.

Et, sans trop réfléchir, j’ai glissé sous la clôture. Oui, littéralement, comme un enfant qui se faufile, ou un amoureux un peu transi. Quelque chose en moi voulait simplement s’approcher d’elle. La rejoindre. Elle me regardait, ou plutôt : elle me laissait être là, et, à ses pieds, dans ce champ, je déposai mes prières.

Sur la plaque fixée à la statue, on peut lire l’inscription : “Vierge Bénie protège tes amis Aubracois, guide les pèlerins et assure leurs pas sur les chemins de St Jacques de Compostelle”.

Le village d’Aubrac est né d’un monastère, d’un hôpital bâti pour les pèlerins. La Domerie. Une cloche, jadis, sonnait pour les perdus. Pour ceux que le brouillard ou l’angoisse avaient saisis dans les hauteurs. On l’appelait la cloche des égarés. Elle résonnait dans la brume pour guider leurs pas, pour redonner un nord au cœur tremblant. Elle a dû sonner pour moi aussi. Je crois. Mais j’ai marché comme si je l’avais entendue. Je ne savais pas encore, ce matin-là, qu’une chambre m’attendait à Aubrac où tout était encore fermé. Une chambre improbable, presque irréelle dans ce désert de vent et de drailles.

À vrai dire, elle ne m’était pas destinée. Une erreur informatique de Booking.com, paraît-il. J’étais seul client dans tout l’hôtel. Et dans cette chambre inattendue, une baignoire blanche et immense. Une baignoire ! À Aubrac ! Qui l’eût cru ? Le désert me réservait ses noces d’eau bien chaude. J’y ai glissé mes pieds, puis toutes mes jambes jusqu’à la tête, comme on entre dans un songe, comme on trempe ses lèvres dans un vin qu’on croyait perdu à jamais. Le désert a ses oasis, il fallait juste que je ne les cherche pas.

Le lendemain, je laisserais mes pas glisser vers la vallée du Lot. On dit qu’elle est douce, que l’eau y parle bas, et que les pierres y savent consoler. Peut-être. Mais ce soir-là, j’étais encore dans l’Aubrac. J’y étais tout entier … dans une baignoire. Dehors, la lumière se tenait haute, sans promesse. Tout était fatigue paisible, solitude dépouillée, et le silence s’étendait, plus vaste que la parole.

J’arrivai à Saint-Côme-d’Olt ; la neige descendait sur l’Aubrac. Au sommet du Puech de V ermus, une Vierge ancienne, sculptée en 1865 par Louis Castanié, tournait lentement son regard entre Espalion et Saint-Côme, vers les paysages effacés sous la blancheur.

Depuis Figeac, où naquit Champollion, un chemin suit la courbe du Célé, puis s’envole au-dessus des falaises claires, vers les causses du Quercy. Il passe entre les pierres, frôle les murets, écoute le silence. Et ces noms, les avez-vous laissés déjà chanter en vous ? Espagnac-Sainte-Eulalie, Marcilhac-sur-Célé, Cabrerets, Saint-Cirq-Lapopie...

Sur ce chemin en balcon, non loin de Marcilhac-sur-Célé, au-dessus du pittoresque village de Sauliac-sur-Célé qui semblait tenir au rocher comme un nid de pierre, je vis :

Le temps s’est arrêté dans ce calme décor,

L’Histoire y mêle ses âges en silence, encore.

Il suffit de monter jusqu’au vieux promontoire

Quand le jour s’incline vers le soir apaisé,

Pour voir le Célé, paisible et sans gloire,

Refléter le ciel dans son lit effleuré.

Il m’advint que je marchasse sans pain, du matin jusqu’au soir, entre Marcilhac-sur-Célé et Saint-Cirq-Lapopie, le ventre vide, tendu comme une prière. Chaque pas murmurait : “noli me tangere — ne me retiens pas, marche vers ce qui t’échappe”. Heureusement, à Bouziès, un pont abandonné me tendait encore ses rails. Grâce à lui, je traversai le Lot en ligne claire, les yeux déjà tournés vers Saint-Cirq-Lapopie.

2. L’Ascension serait-elle une fête triste ?

« A Dieu ! » chante l’Église à l’Ascension, mais, moi, j’entends « Adieu ! »

Adieu ! séparation, disparition, absence.

A Dieu ! Gloire dans le Ciel. Mais où ?...

Marie Noël, Notes intimes, Ascension.

L’Ascension pousse l’amour à bout par la privation de l’Aimé. Où sont les jardins et les prairies ? Voilà que l’Aimé appelle sa Bien-Aimée du milieu des rochers et des déserts les plus nus, où tout est horrible et affreux. Noli me tangere ! Selon la formule du cardinal de Bérulle (1), dans l’« école de l’amour séparant » : le Christ apporte un nouvel ordre d’amour dont Marie-Madeleine est l’incarnation.

Pourtant, parole tuante et intolérable pour un cœur qui aime. Noli me tangere ! « Ne me touche pas » maintenant que je suis entre tes mains ; attends à me toucher quand je serai monté aux cieux. Mais comment vous toucher quand vous ne serez plus sur la terre, moi qui suis toujours en chemin ici-bas ? N’est-ce pas se jouer de l’amour que lui parler de la sorte ? Comment toucher l’Aimé auprès de son Père, Lui qui est au Ciel, et la Bien-Aimée, qui est toujours sur Terre ? L’amour n’est-il pas frustré de ce qu’il désire ? Ne se consume-t-il pas, ne s’épuise-t-il jusqu’à entrer en fureur et ne plus supporter la vie ?

Le baiser suspendu

Où es-tu, mon Bien-Aimé, Toi qui dis : Ne me touche pas ?

Où sont les bras, le souffle, le pas ?

Tu m’as laissée dans le jardin, avec la voix d’un vent,

et Tu es monté, sans regard, sans serment.

Je t’aimais avec mes larmes et ma chair,

Tu me réponds par la lumière d’un air.

Tu dis : Attends là, sur la Terre basse,

Je te prendrai quand l’heure sera pleine de grâce.

Mais moi, je brûle.

Je te veux.

Non en idée, mais en feu.

Et Tu dis : Aime-moi sans retour, sans gage, sans main.

Je suis monté pour t’arracher au besoin.

Je suis l’Aimé qu’on ne retient pas, l’Époux qui fuit pour être Dieu.

Et toi, reste là, fidèle, nue — sans preuve, sans lieu.

Alors je reste.

Et je t’aime.

Sans toi.

Réponse de l’Aimé monté au Ciel

(au pèlerin qui ne voit plus rien)

Je t’ai vu marcher là où Je ne suis plus visible.

Et c’est là que tu M’as aimé véritablement.

Tu voulais Me retenir entre tes bras — mais Je suis venu M’abriter dans ta foi.

Tu voulais Me toucher, et Je t’ai laissé le feu.

Le feu qui fait de toi un lieu où Je peux descendre sans que tu Me possèdes.

Tu M’as appelé dans la lumière, et Je t’ai répondu dans la nuit.

Tu as crié dans le silence, et c’est ton cri que J’ai choisi comme demeure.

Ne crois pas que Je sois loin.

Je suis plus proche maintenant que lorsque Je parlais.

Mais tu dois apprendre à Me reconnaître non plus dans le visage, mais dans le manque.

Je suis le feu rampant de ton pas.

Je suis la braise sous ta fatigue.

Je suis l’absence qui te tient debout.

Et tu ne Me touches pas — parce que Je suis en toi.

Reste en chemin.

Ne cherche plus à Me saisir.

Laisse ton amour être ce qu’il est devenu : non un besoin, mais une offrande.

Je suis monté pour ne plus être ailleurs que dans ton désir.

Réponse du pèlerin resté à Terre

(à l’Aimé monté au Ciel)

Vous toucher, ô Dieu, ce serait Vous perdre.

C’est pourquoi je Vous suis.

Je marche.

Et c’est assez d’espérer.

« Mourir d'Amour, voilà mon espérance.

Quand je verrai se briser mes liens...

Mon Dieu sera ma Grande Récompense !

Je ne veux point posséder d'autres biens.

De son Amour je veux être embrasée ;

Je veux Le voir, m'unir à Lui toujours.

Voilà mon Ciel... voilà ma destinée :

VIVRE D'AMOUR (2) »

Noli me tangere ! Mystère de l’Espérance. Ne rien tenir, ne rien pouvoir tenir ni retenir, et voilà ce qu’il faut aimer et savoir. Voilà ce qu’il en est du savoir d’amour, de cet admirable mystère de l’Ascension — « mystère du saint amour (3) ».

Vale !

Aimer celle qui m’échappe, aimer celle qui s’en va, aimer qu’elle s’en aille.

Et celui qui marche ainsi ne s’arrête jamais d’aller

« de commencement en commencement

par des commencements qui n’ont

jamais de fin (4) ».

Éric Trélut, Gabat

Notes :

( 1) « Mais ô Madeleine, cette séparation n’est qu’un essai et un exercice que Jésus vous fait faire à ses pieds ; ce n’est qu’un commencement d’épreuve ; car il faudra être séparée, non pas pour un moment ou une heure, mais pour trente ans. » (Pierre de Bérulle, Élévation sur sainte Madeleine, op. cit., p. 107)

(2) Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Vivre d’amour, Cantique de Ste Thérèse de Lisieux, 1895.

3) « Fuyez, ô mon bien-aimé, avec la vitesse d’un cerf. Elle [l’Épouse] aime mieux ses privations que ses dons mêmes et ses faveurs. C’est pourquoi elle dit : Fuyez. Et là finit le Cantique.

C’est que c’est la consommation de tout le mystère du saint amour. Toutes les ardeurs et tous les transports se terminent enfin à vouloir tout perdre. Madeleine, vous possèderez et vous baiserez les pieds de Jésus au commencement de votre amour. Quand il le faudra consommer, Jésus vous dit : Ne me touchez plus. Telle est la conduite, tels sont les détours, telle est la tyrannie de l’amour divin durant ces temps misérables de captivité et d’exil. Viendra le jour de l’éternité, où nous verrons, où nous aimerons, où nous jouirons, où nous vivrons aux siècles des siècles. »

L’Amour de Madeleine, Sermon découvert par l’abbé Joseph Bonnet, Arfuyen, 2015. Au tournant des années 1910–1911, Rainer Maria Rilke tomba, presque par hasard, après la rédaction des Cahiers de Malte Laurids Brigge, sur un sermon anonyme du XVII° siècle français, L’Amour de Madeleine. Rilke en fut si profondément touché que ses écrits (les Élégies à Duino, ou les Sonnets à Orphée), désormais, portèrent en eux une autre lumière.

(4) Grégoire de Nysse, Homélies sur le Cantique des cantiques, Patrologie Grecque 44, 941 A ; La Colombe et la ténèbre, trad. M. Caniver, Introduction et notes de J. Daniélou, Paris, L’Orante, 1967, p. 110 sq. Daniélou commente ainsi cette page dans Platonisme et théologie mystique. Essai sur la doctrine spirituelle de saint Grégoire de Nysse, Paris, Aubier, 1944, p. 319 : « C’est la transcendance absolue de l’ousia divine qui est essentiellement inaccessible, si bien que durant l’éternité des siècles, les âmes, comme les univers stellaires de la physique moderne, s’enfonceront avec une force croissante dans les profondeurs infinies de la ténèbre divine, sans jamais trouver de frontière à ses espaces sans limite. Mais chacun de leurs progrès n’est jamais qu’un point de départ, si bien que l’âme a toujours le sentiment d’un commencement, que Dieu est pour elle une réalité toujours absolument nouvelle et qu’elle vit ainsi dans un état d’émerveillement, de stupeur extasiée qui se renouvelle constamment. C’est le mot le plus profond, le plus émouvant de Grégoire que “ces commencements” éternels qui sont le lot des âmes qui montent. »