1 - Au creuset du travail au temps partiel

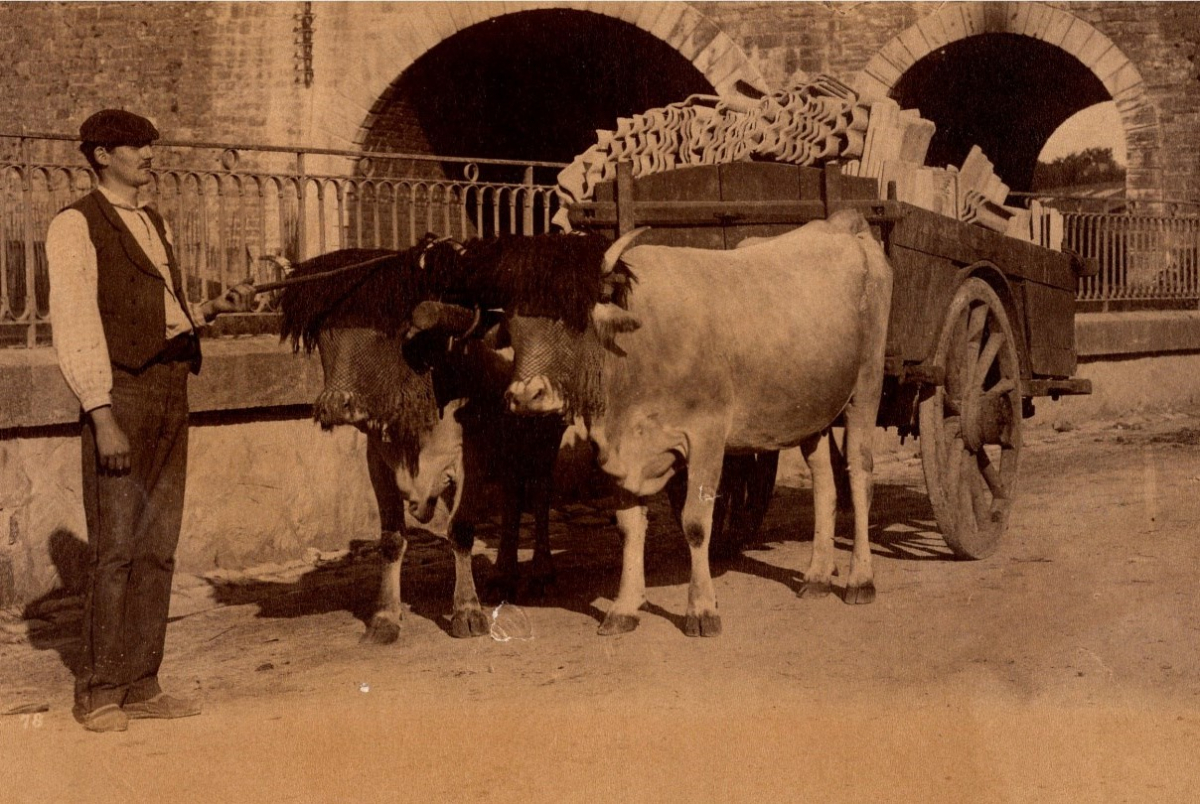

Comme relaté précédemment on vit à Bayonne avec son attelage de chevaux, de bœufs (photo de couverture), d'ânes et de transport, et son lot de métiers qui ont disparu depuis les maréchaux ferrants, les réparateurs de carrioles et vélos, les fabricants et la suite flatteuse des maisons qui imprimèrent leur nom dans la ville en chacune de ces spécialités.

On ne saurait oublier le métier des cycles et vélos ce nom bayonnais de Calvo et son encrage en la rue d'Espagne pour les nombreuses clientèles de la ville.

Ferrer un cheval et un bœuf n'est pas une opération semblable disent les témoins, on soulevait le bœuf par des cordages robustes, on retenait le cheval par les pieds, et l'opération mécanique durait le temps nécessaire, pour prendre les mesures, chauffer le métal, le travailler et fixer l'armature sur le sabot sur mesure s'entend comme une prothèse naturelle.

On dit en effet que le travail sur le sol pierreux de l'animal tendu par l'effort fatiguait la bête jeune mais aussi son corps à la peine et à l'effort soutenu. Gare aux dérapages disait on car une déchirure musculaire coûtait souvent le prix de l'indisponibilité à l'animal et la boucherie.

On ne saurait oublier que la charrette tirée par un attelage assurait tous les transports de l'époque, du matériau de construction, sable, chaux, peinture, goudron, eau et kaolin..

On ne puit ne pas penser au bois, à l'acier, au plomb, transportés sur les chantiers toujours par ce procédé rudimentaire mais vieux comme le monde.

De la chaux de Bidache, de Lahonce, aux tuileries de Biarritz La Négresse, Bidart ou certaines petites usines disparues, le transport se faisait par les animaux faute de camions, de grues et d'élévateurs modernes.

On croit rêver mais tel est le sort vigoureux de l'ouvrier du chantier du bâtiment, en usine ou au port, par des moyens rustiques mais bien adaptés. Le choix de la pierre, celle de Bidache grise ou celle de la Rhune rougeâtre, était utilisés distinctement selon les édifices et la solidité de construction exigée.

Alors vient la question, de quelle nature était le travail demandé et fourni des ouvriers de l'époque ? La réponse de nos témoins est le bâtiment qui utilisait beaucoup de personnel intermittent s'entend, à l'offre du chef de chantier, et les usines de Bayonne, sans oublier le sable et le sel commercialisés déjà à grande échelle dans les Salines et transportés en bateaux ;

Le travail occupe son homme et sa journée, près de 50 h de travail chaque semaine. Un travail que l'on réclame à l'heure des embauches quasi quotidiennes en certains métiers au port, selon l'arrivage et le départ des marchandises.

Le poisson compte à cette époque comme d'autres matériaux transportés tels le bois.

L'eau courante existe dans le vieux Bayonne, en la plupart des habitations ou par une canalisation au rez de chaussée si par défaut. Le nombre des pièces occupées varie selon la classe sociale, deux ou trois les plus modestes et parfois les plus nombreux dans les familles pratiquent le régime de la collectivité. Un espace restreint partagé avec économie et calculé.

Des propriétaires plus confortables auront des appartements plus amples en surface mais soumis à l'humidité en cette ville où des quartiers sont construits sur pilotis et exposés aux intempéries imposées par l'eau.

Pour les nécessités quotidiennes il existe encore deux points d'eau référencés, la Place Pasteur à Bayonne centre auprès de la cathédrale et la fontaine de saint Léon qui disposait d'une quasi exclusivité pour alimenter en eau les habitants de la ville pour diverses commodités. On cite par exemple la commune de Boucau dont la singularité par rapport à sa voisine est de disposer de très nombreux puits permettant l'accès de l'eau aux habitants.

Avec la source de Chauron viendront avec le temps les eaux de l'Ursuya et du Laxia d'Itxassou qui alimenteront par leur masse les demandes en eau sans cesse croissante de la cité.

A la question posée des incendies dus à la promiscuité des habitants dans un espace réduit de la ville, les deux témoins prétendent qu'il n'en existait pas autant que l'on puisse le penser. Le nombre des cheminées en appartement de cette époque était variable, certains disposaient d'une seule, les mieux lotis d'une cheminée par pièce. On en retient la consommation abondante en bois exigée surtout l'hiver des habitations, sachant que nombre d'elles n'étaient nullement chauffées hors l'espace de la cuisine, salle de séjour et pièce commune servant avec le frimas de logement possible au coin du feu.

On cite la maison Marie Caudron de 1933 comme l'une des maisons de retraite les plus anciennes de Bayonne et de France ? Domaine donné, ayant changé plusieurs fois de propriétaires, dont la ville, qui s'en est détachée au profit d'une association, avec des religieuses assurant des services en interne, cette maison est restée fidèle à sa mission, accueillir des personnes âges fortunées ou seules pour leur vieux jours. Comprenez que le grand âge en ce temps commençait à 60 ans, un barème relevé depuis ces dernières décennies 20 ou 30 ans en sus par le vieillissement de population.

Question sensible, le temps de la guerre à Bayonne, on apprend de nos ainés, que le lycée de saint André fut occupé par les allemands, et les élèves reflués vers le Boudigau tandis que Largenté, Saint-Bernard et d'autres établissements dont Marracq étaient aussi sous l'occupation allemande, la gendarmerie du lieu incluse.

2 - Le poisson à Bayonne

Le mariage de la cité et du poisson appartiennent aussi à la mémoire de la population Bayonnaise. On le pêche, le consomme et le vend. Il coute peu, moins que la viande, et le cochon, jambon inclus parmi les victuailles glorieuses du commerce local sont encore réservés à des locaux plus argentés.

La légende sans doute vraie à l'origine raconte le récit du braconnier des eaux de la Nive pêchant avec des moyens irréguliers du poisson. Cantonnier maritime de son état, disposant de quelque latitude et de confort pour évaluer et son travail et sa liberté, pour pêcher et vendre à son avantage du poisson qui se reproduisait en abondance ou descendait l'Adour et la Nive en route vers l'embouchure.

Le dimanche soir nuitamment le braconnier commettait la chose, mais souvent complices, les clients et clientes lui accordaient une pieuse pénitence du silence moyennant l'échange de quelques unités tirées de l'eau .

Bayonne disposait encore de deux marchandes de poissons notoirement connues comme pescadoras - arantzaleak

Mesdames Beñat et Sedouit, portant nom et réputation des dames poissonnières estimables et ajoutées à leur identité. Leur point de résidence se trouvant côté Coq de la Nive comme notre précédent braconnier, ne cherchez pas, l'énigme est trop complexe, l'origine de ces métiers de bord de l'eau courante et fluviale bayonnaise retient ses secrets.

De quel poisson s'agissait-il, sans doute de ces espèces locales vendues deux fois par semaine le mercredi et le vendredi, que l'on peut encore observer dans le cours des eaux ou à la sortie des bouches d'eau de la ville. Mais aussi de la morue abondante en ces années.

On en oublierait le négoce de la famille Légasse entre Bassussary- Arcangues- Arbonne, de riches armateurs ayant des embarcations de pêche ici et à Terre Neuve. Le poisson était distribué comme morue par la famille à chacune des familles de Sutar - Bassussary et au delà pour les fêtes pascales chaque année. On consommait donc peu de viande exception des volailles d'Itxassou et du poulet partagé communément par la population bayonnaise particulièrement lors des fêtes. On dit qu'à cette époque les petits commerces de viandes de canard, de lapin, de poule et d'espèces vivantes s'achetaient sur pied au marché ou dans ces unités commerciales. La conservation du poisson et du cochon se pouvait dans le sel mais pour les autres volailles point d'autre solution que la vente directe.

Les halles de ce passé disposaient de plus de surfaces qu'à présent. Des métiers comme les tripiers ou toutes sortes d'abats de moutons, cochons, volailles diverses , gras doubles, étaient mis à la vente au détail, disent les témoins de ce temps. Faute de pouvoir acheter des pièces de viande trop couteuse on se contentait du détail et de ne rien laisser se perdre.

De même pour le pain et la méture ou pain sucré différent du pain du jour on consommait ces dérivés du pain , de farines de blé d'orge ou de céréales différentes. Sans oublier les miches de pain, autre variété qui comme le pain d'épice ont déserté les tables d'aujourd'hui mais avaient en ces temps des clients attentionnés.

Aux halles de la ville bien d'autres articles présents, tels les semences et semis de plantations dès la fin de l'hiver et la venue des beaux jours de printemps.

Les familles avaient coutume de disposer de jardins familiaux, et la ville les encourageait à les cultiver aux périphéries des entrées pour assurer quelques subsides alimentaires de leur travail. On ne doit oublier le long de la Nive et à Glain devenu un parking et un espace commercial contemporain, l'existence des baraquements de porcheries individuelles entretenues comme les jardins potagers par les autochtones. Objets prisés des fraudes et des rapines, car un porcelet sur pied représentait une bonne provision de viande comestibles. Ne vous demandez pas qui en avait jeté son dévolu ? Les disparitions existaient hier comme aujourd'hui. Bien qu'isolées dans les terres aménagées pour enrichir ces cochons en cours de graissage, les malins subtilisaient ces animaux à l'heure de l'hiver venu où le pèle porc gascon ou xeri hiltzia voulait dire à chacun le temps attendu du sacrifice pour les réserves alimentaires de la famille. A Bayonne comme alentour la coutume existant, jusque dans les maisons confortables, on tuait ou faisait tuer le cochon, pour ces bénéfices.

Pour nombre de ces travaux l'attelage et le cheval n'était jamais loin. Il y avait à leur intention de véritables zones réservées de stationnement à la Porte d'Espagne, où fiacres, carrioles, charrettes avaient leurs privilèges retenus comme par ailleurs la place Montaut ou le carré Tourne Sault demeurés des espaces mémoriels de ces lieux historiques du passé voyageur des populations.

La voiture à cheval à quatre roues était le nec plus ultra, de l'estafette des voyages d'amplitude par les dimensions de la voiture, et des facilités de transport de marchandises assurés. Parfois ces carrosses en déplacement embarquaient une pléiade de pichets de lait, d'eau, de vin, de produits liquides dans des bidons métalliques, point de plastique en ces temps là. De l'aluminium sans doute, point de céramique, ni d'argile, mais un matériau robuste contre les coups et les soubresauts d'un voyage sautillant selon le pavé emprunté.

Il existait le métier de réparateur de ces ustensiles de transport qui ne devaient souffrir aucune anomalie, sous peine d'amende, car l'état de leur service ne permettait qu'ils fussent bosselés ou abimés.

On cite un dénommé Gassuan venu d'Ustaritz Herauritz, délivrer sa quantité de lait de ferme des campagnes avoisinant la ville de Bayonne tous les jours dimanche inclus.

A la question en attente de réponse, où travaillait- on le plus à Bayonne en ces années passées, nos témoins rappellent combien le travail du bâtiment, du port de Bayonne, des Forges de l'Adour, les fonderies de Mousserolle d'usines d'armurerie et la poudrerie de Blancpignon, des fermes et des jardins, de salines ou d'ateliers occupaient les postulants comme rapporté à la demande et selon le recrutement possible du travail.

Les métiers de couvreurs, de charpentier, de maçon, de plombier, de terrassier, de menuisier et de réparateurs des conduits d'eau occupaient un lot de manoeuvres courant de mains et de bras indispensables.

Une mention des usines de fabrication des tuiles en ces sites employait un certain nombre de bras pour un métier physique en ces années, peu mécanisé pour l'époque. Mais soumis au contrôle et au paiement à la zone Saint Frédéric d'un droit de passage dans la ville pour les "étrangers" du lieu.

On ne saurait oublier les salines de Brindos, de Bayonne, d'un canal sous terrain, disent les anciens, existant entre Hasparren et Bayonne jusqu'aux Salines. Abandonné et non rentabilisé faute de moyens et de rendement. Pris en charge par les salines du Midi qui en assurent depuis la fabrication et la commercialisation su sel

Les ouvriers de ce temps travaillaient sans congé, ni de dividende encore à venir après guerre. Point de retraite, une santé à rude épreuve exercée au travail exclusif et impératif.

"Huit heures de travail exigent, huit heures de sommeil suffisent, les huit autres pourrissent" disait une maxime de l'époque..

3 - Des personnalités originales

On cite selon mes témoins Julien Dospital de la légende bayonnaise. Cantonnier maritime de son état qui pour des fêtes communales fit traverser la Nive à une vache, à la nage, lui-même sur ou à la commande, l'histoire ne le précise, comme un pari tenu et tarifé pour un public amusé et séduit par le sujet. Les distractions étaient rares et il fallait bien faire état de l'imagination pour séduire les locaux en quête de ces prouesses.

Julien n'aimait guère la présence allemande dont il avait dû subir quelques désagréments. Il confectionna après guerre un mannequin représentant l'occupant habillé en soldat nazi et usant d'un support montable s'amusait à pendre l'effigie sous les railleries du public à Bayonne et les villages alentour, Villefranque, Bassussary où il promenait son montage, et recueillait quelques dividendes pour la prestation.

En tirant sur la corde, le pendu identifié à Hitler, la population jouissait de l'expiation commise en réponse aux nombreux désagréments subis de la présence récente allemande dans la ville.

Parmi les sites sportifs de la ville, on cite alors le fronton du stade de l'Aviron, où se jouent de nombreuses parties de pelote et de robot et la date de la réfection du vieux fronton en 1948-1950 est restée dans les mémoires.

La corrida et la course après le taureau ou devant ses accélérations, font partie du patrimoine ludique et passionnel des Bayonnais. Ne demandez pas de quand date cette ferveur, la question paraitrait inappropriée. Elle serait dans le logiciel des autochtones. Comme le corso lumineux dans la ville le samedi et dimanche lors des fêtes communales. Une vieille tradition à laquelle on ajoutait "les espagnols" comprenez les navarrais d'alors avec leurs danseurs et castagnettes. Dans l'imagerie des anciens ces toilettes multicolores et dégrafées faisaient le bonheur d'un public assuré, confettis en sus.

On n'oublie guère la présence des militaires très nombreux en ces années d'après guerre en plusieurs garnisons de la ville. Le service d'ordre tenu par ces hommes torches à la main lors du corso lumineux attirait une bonne partie de la population à la rue et au carrefour du passage des chars.

La date des fêtes communales changea plusieurs fois. de la fin de juillet, elles furent avancées avant la fin de ce mois. On distinguait désormais les fêtes dites de la saint Léon et du quartier de la cité, de celles de la ville qui réunit tous les quartiers des deux rives. Car bien longtemps, Bayonne ville de quartiers vivants avait ses fêtes locales, côté Nive, et côté Adour jamais aux mêmes dates mais bien notées sur calendrier.

On vit en ces années de fin de la guerre le défilé des soldats et des officiers descendant de Marracq en uniforme pour les cérémonies au monument aux Morts d'alors en présence d'une foule patriote qui en ces années si proches de la fin de la guerre rassemblaient la population. La ferveur de la nation avait ses émules, ses souvenirs et ses fidèles. Anciens prisonniers, STO et venus d'Indochine et combattants en Asie, les nationaux entretenaient leur lien avec les militaires engagés les gens enrôlés et à Bayonne ces derniers comptaient dans la population. Distinguant ouvertement ceux qui en 39 choisirent la France, dit mon témoin nonagénaire et les autres.

Mon témoin ajoute l'importance que tenait en ces années la sécurité militaire au sein de la population des soldats des quatre garnisons de Bayonne. Le port de l'uniforme s'imposait à tout jeune recrus en ville hors de son lieu de travail. Sa vie était encadrée par sa hiérarchie, on était en guerre ou au sortir de la guerre si proche dans les mémoires. Il faudra du temps pour renouer avec la paix des esprits et des hommes. Une réelle défiance existait encore. La peur des dénonciations, des diffamations et des rancunes tenaces persistait.

L'enfant de la guerre en 1943 racontait sa vie scolaire à Bassussary lors du bombardement de Biarritz. On dut quitter prestement l'école devenue ancienne mairie au cours du temps avec maitresse qui les dispersa dans un terrain vague hors des habitations. Des bombes explosèrent à Sutar, elles firent deux morts dans le nombre et cet enfant ayant aujourd'hui 92 ans se souvient encore de cette fuite dans les terres avec maitresse à la commande. On ne rêve pas ! On ne l'imagine pas, ce n'est pas virtuel !

L'enfant se lève tôt le matin autour de 5 et 6 heures comme les parents pour de menus travaux de ferme puis emprunte son trajet de deux kilomètres à pied jusqu'à Bassussary, retour à midi pour déjeuner à la maison, l'école à nouveau l'après midi. Les maitresses gouvernent en ces années les classes. Les maitres sont à la guerre. et leur absence est notée par l'enfant qui est surveillé par une même personne ou en étude par défaut.

L'enfant raconte la sortie scolaire en 1939 si attendue une fois l'an, à pied de l'école à la gare du midi à Biarritz. Un parcours en train et une visite au Rocher de la vierge. un repas frugal et retour en train quelques jeux en bord de mer, point de baignade permise, maitresse n'en a ni les moyens ni le droit de l'organiser. Mais la sortie est dans les mémoires. On va à la mer, s'entend de Bassussary - Arcangues non avec les parents mais avec maitresse.

Chaque enfant disposait d'un cartable, du plumier, de l'ardoise et du crayon d'ardoise. L'encre Waterman était fournie par l'école. Point de livres scolaires encore, des plans illustrés que le maitre ou maitresse affichaient sur un support fixe. Cartes géographiques du monde et de la France, des plantes d'oiseaux et de la botanique, des grands et illustres personnages du passé, le maréchal Pétain avait ses heures glorieuses, on distribuait son effigie et chantait ses gloires. Car de facto pendant la guerre on ne bravait ni ce profil ni son visage recommandé à l'intention des enfants.

La leçon de morale tous les matins se récitait encore, le lever du drapeau avait disparu, et pour cause !

Les commodités de la classe et le chauffage se réduisait à un four à feu au bois. Point de charbon. De l'acacia du platane ou du châtaignier.

Et pour la petite histoire les plumiers en boitiers fabriqués à Bayonne par Miremont chez Jokari en bois de platane ou de hêtre, une ancienne usine bayonnaise disparue depuis. L'enfant portait le tablier plutôt noir ou gris, comme uniforme proche de celui du maitre ou maitresse. Pantalon court, et pour les filles point de pantalon et souvent un béret. En certaines communes pour les familles peu argentées on fournissait aux parents des fournitures scolaires, bien modestes mais pour l'époque d'un certain prix !

Pendant la guerre selon les directives reçues du maréchal Pétain, on utilisait les enfants pour petites mains pour ramasser les doryphores ou insectes nuisibles s'attaquant aux pommes de terre par leurs tiges et dévorant la sève.

Noter que la période de la guerre fut trouble est une évidence. L'absence des enseignants, celle des enfants retenus aux travaux des champs dès le printemps et l'été, les questions élémentaires de ravitaillement et de survie furent le lot du quotidien de ces enfants . Leur consolation fut bien souvent contenue dans les fables de la Fontaine qui se distribuaient comme une récompense aux bons élèves de bonne mémoire et de bon entendement. Par le jeu des billes si populaire, la pelote et le ballon biens utiles pour oublier. Une façon somme toute symbolique et imaginative de s'identifier à des personnages de légendes qui parlent de témoins du temps et les rapportent en mémoire du souvenir. Point de radio TSF s'entend et le strict minimum pour survivre sans se lamenter davantage !