Un parcours miraculeux

Le 8 février 2021, à l’âge de 89 ans, mourrait dans son sommeil, Jean-Claude Carrière, un homme étonnant, insatiable curieux, à l’érudition phénoménale, tous azimuts, quoique que jamais pédante, travers courant chez les « cultureux ». Dans les interviews, forts nombreuses, il ne détestait pas les médias, il était présenté systématiquement comme « un conteur ». Il préférait se définir comme un « passeur » au langage adapté aux différents vecteurs culturels : la littérature, le cinéma, le théâtre et la télévision.

Il était né le 17 septembre 1931, dans l’Hérault, à Colombières-sur-Orb, dans une famille de viticulteurs dont l’exploitation n’excédait pas deux hectares. Enfant, il a assisté à la fin d’un monde, celui, multiséculaire, de la petite paysannerie française qui formait alors le socle inébranlable, intangible de notre société. Dans cet univers familial rustique sans eau courante, ni électricité, vierge d’images et de livres, surgit un miracle républicain : à 9 ans, à l’instigation de son institutrice, avec l’accord de ses parents, il tente une bourse d’étude : il réussit ! Il dira plus tard, de nombreuses fois, qu’il est un pur produit de la « méritocratie républicaine », celle de la Troisième République (1870/1940).

Après la Seconde Guerre Mondiale (1939/1945), ses parents s’installent à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) où ils prennent la gérance d’un café. Jean-Claude Carrière, boursier poursuit ses études : Lycée Voltaire (Paris XI ème), Lycée Lakanal (Sceaux) et l’École Normale Supérieure de Saint Cloud. A la fin de son cycle scolaire, il abandonne rapidement le cursus d’enseignant en histoire et publie son premier roman Lézard (1957) chez Robert Laffont. Il devient un stakhanoviste de l’écriture romanesque en rédigeant une série d’ouvrages alimentaires autour de la personnalité de Frankenstein (1957/1959) chez l’éditeur Fleuve noir (collection « Angoisse »). Afin de rédiger une commande (un livre sur un film), son éditeur lui demande de rencontrer le réalisateur Jacques Tati (1907/1982) alors en post-production de Mon Oncle (1958). A 27 ans, Jean-Claude Carrière pousse discrètement la porte du cinéma. Il y fait une rencontre déterminante : Pierre Étaix (1928/2016), l’assistant de Jacques Tati, le complice, l’ami fraternel de toute une vie.

Le cinéma, la télévision, le théâtre et la littérature …

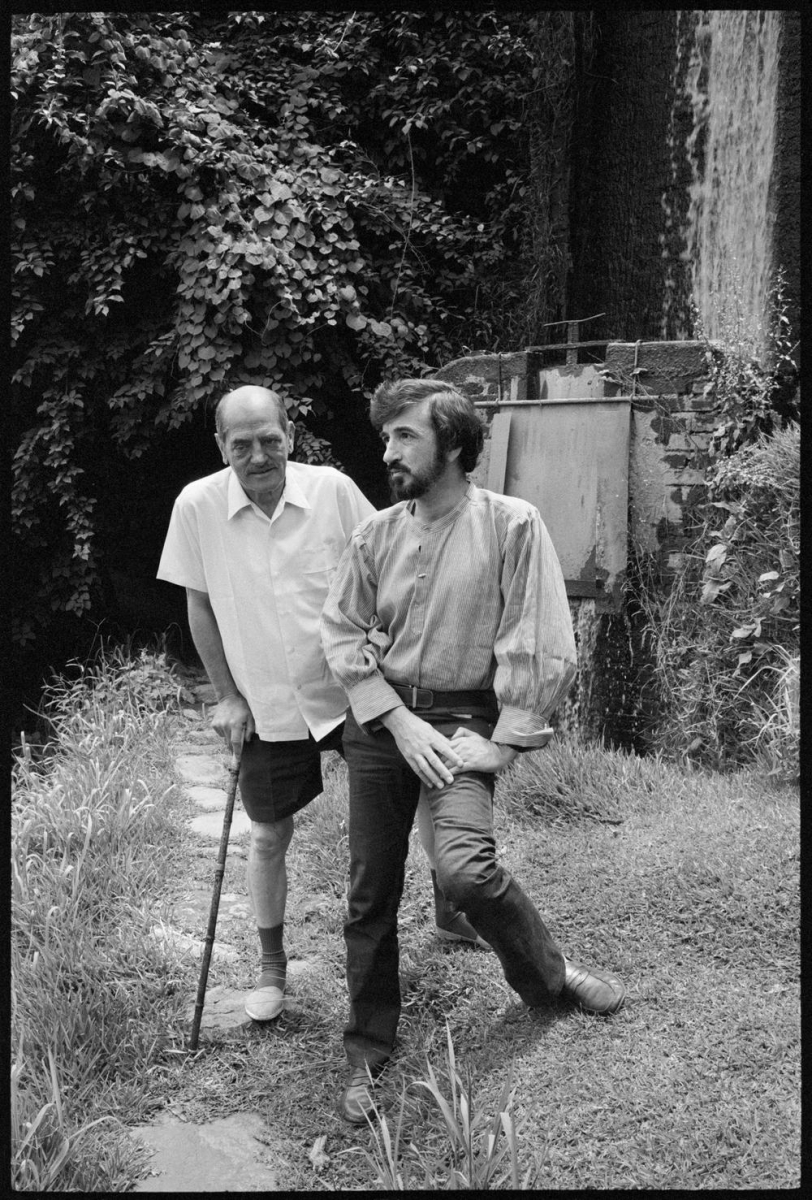

Pierre Étaix cherche à s’émanciper de la tutelle difficile, exigeante, de son mentor Jacques Tati. Il aspire à devenir réalisateur à son tour. Avec l’aide de son ami Jean Claude Carrière, il rédige plusieurs scénarios de courts métrages (Rupture – 1961, Heureux Anniversaire – 1961, Insomnie – 1963) ainsi que leur premier long métrage Le Soupirant (1963) qui obtient un grand succès critique et public. De leur collaboration naîtront les films comiques, burlesques (ils sont de fervents admirateurs du duo Stan Laurel (1890/1965) et Olivier Hardy (1892/1957) marquants de la décennie 1960 : Yoyo (1965), Tant qu’on a la santé (1966), Le Grand Amour (1969). Toujours proches, Ils travailleront ensuite sur plusieurs autres projets sans arriver a les financer.

En 1963, Jean-Claude Carrière fait une deuxième rencontre décisive : le réalisateur mexicain (naturalisé en 1951) d’origine espagnole, Luis Buñuel (1900/1983) à la filmographie impressionnante (une vingtaine de films à son actif, dont : Un chien andalou – 1929, Los Olvidados – 1950, Nazarin – 1959, Viridiana – 1961). Mandaté par son producteur, Serge Silberman (1917/2003), il cherche un scénariste pour adapter le roman naturaliste d’Octave Mirbeau (1848/1917) : Le Journal d’une femme de chambre (1900). Le mexicain et le français s’entendent à merveille. Avec le même producteur, ils n’écriront pas moins de six longs métrages en 19 ans : Belle de jour (1967) d’après le roman éponyme de Joseph Kessel (1898/1979) ; trois scénarios originaux : La Voie lactée (1969) sur la religion chrétienne et ses hérésies, Le Charme discret de la bourgeoisie (1972) description corrosive et burlesque de cette classe, Le Fantôme de la liberté (1974) récit surréaliste de personnages en « roue libre ». Enfin, dernier opus de Don Luis, Cet obscur objet du désir (1977), libre adaptation du roman La Femme et le Pantin (1898) de Pierre Louÿs (1870/1925).

A la fin des années 60, Jean-Claude Carrière se lie d’amitié avec le cinéaste Milos Forman (1932/2018), d’origine tchèque qui a fui son pays après l’invasion des chars du Pacte de Varsovie à Prague (21 août 1968) ce qui met un terme définitif au « Printemps de Prague » (janvier à août 1968). Jean-Claude Carrière part vivre à New-York avec le réalisateur tchèque esseulé, désemparé. Ensemble, ils rédigeront le scénario de Taking Off (1971) qui n’aura aucun succès malgré le thème traité : la rébellion de jeunes des classes aisées américaines qui fourniront les bataillons de « hippies ». Pour Milos Forman, devenu citoyen américain (naturalisé en 1977) et célèbre (Vol au-dessus d’un nid de coucou – 1975, Amadeus - 1984) il écrira les scripts de Valmont (1989) d’après les Liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos (1741/1803) et Les Fantômes de Goya (2006) sur l’emprise de l’inquisition en Espagne.

D’autres réalisateurs importants travailleront à partir des scripts de Jean-Claude Carrière : Le Tambour (1979) de Volker Schlöndorff adapté du roman éponyme de Günter Grass (1927/2015), Sauve qui peut (la vie) (1980) de Jean-Luc Godard, Danton (1983) du polonais Andrzej Wajda, Max mon amour (1986) du japonais Nagima Oshima, Milou en mai (1990) de Louis Malle, Cyrano de Bergerac (1990) de Jean-Pierre Rappeneau d’après la pièce d’Edmond Rostand (1868/1918), Le Ruban Blanc (palme d’Or au Festival de Cannes – 2009) de l’autrichien Michael Haneke, etc. Au total, près de 70 scénarios de films !

Jean-Claude Carrière a également œuvré pour la télévision : une douzaine de téléfilms dont un sur le sort des indiens d’Amérique Latine après la découverte de ce continent : La Controverse de Valladolid (1992) de Jean-Daniel Verhaeghe. L’univers du théâtre ne lui est pas étranger comme auteur (une dizaine de pièces !) et surtout comme adaptateur après sa rencontre avec Peter Brook (1925) qui a pris la direction du Théâtre des Bouffes du Nord (Paris X ème) en 1974 : Timon d’Athènes (1974) et la Tempête (1990) de William Shakespeare (1564/1616), Le Mahâbhârata (1989) immense poème indien (9 heures de spectacle !) qui a passionné l’écrivain et lui a fait découvrir l’Inde.

L’œuvre littéraire de Jean-Claude Carrière est un fleuve immense qui s’étend sur 63 ans (1957/2020). Il a publié (ou replié), au gré de redécouvertes ou réécritures environ 80 livres dont quelques perles : Dictionnaire de la bêtise et des erreurs de jugement (1965) , le Livre des bizarres (1981), tous deux cosignés avec Guy Bechtel, Mon dernier soupir (1982) autobiographie de Luis Buñuel co-écrite avec le réalisateur, Le Vin bourru (2000) son autobiographie sur sa jeunesse à Colombières-sur-Orb, Le Dictionnaire amoureux de l’Inde (2001) et Le Dictionnaire amoureux du Mexique (2009) deux pays qu’il affectionne. De nombreuses publications chez l’éditrice Odile Jacob (12 au total !) dont ses deux derniers opus : Ateliers (2019) réflexions sur ses multiples travaux, et Un siècle d’oubli (2020).

La recension de ses œuvres est vertigineuse tant elles sont nombreuses dans des domaines très divers. Rien d’humain ne semble indifférent à Jean-Claude Carrière même pas la religion (sa fascination pour le bouddhisme qui n’est pas à proprement parler une religion mais un mode de vie), lui qui s’affirmait athée comme Luis Buñuel (« je suis athée, grâce à Dieu »).

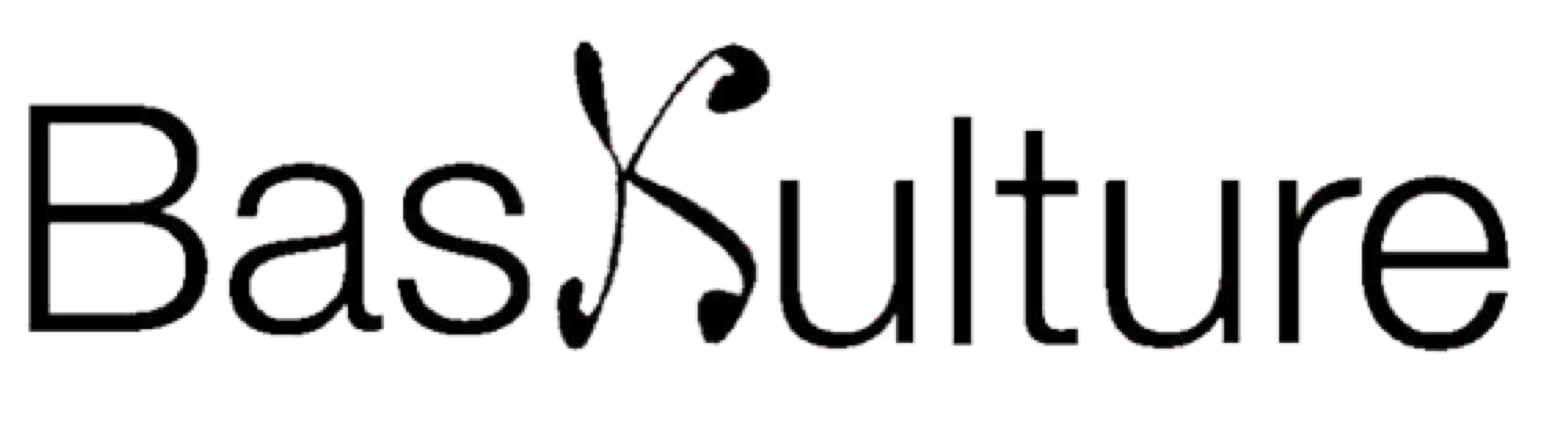

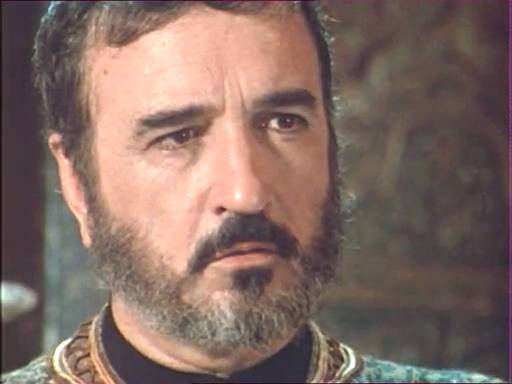

Jean-Claude Carrière (1931/2021)

A chaque début d’interview (il en a fait d’innombrables !), le journaliste lui posait presque toujours la question suivante : « qui êtes vous Jean-Claude Carrière ? », suivi de « ou trouver vous le temps de travailler sur tant de sujets ? ». Jean-Claude Carrière paraissait toujours détendu, un dilettante souriant, comme en harmonie avec lui-même (le bouddhisme ?). En réalité un bourreau de travail lorsque l’on songe qu’il fut au milieu de ses travaux d’écriture incessants, durant 10 ans (1986/1996), le Président de la FEMIS (Fondation Européenne des Métiers de l’Image et du Son) lors du difficile passage entre l’ancienne IDHEC (Institut des Hautes Études Cinématographiques) et le nouvel établissement.

Jean-Claude Carrière a su adapter son écriture aux langages spécifiques du cinéma, du théâtre et de la télévision tout en s’accommodant, ce qui est contraignant, aux demandes des producteurs, des réalisateurs et des metteurs en scène. Il a réussi une sorte de « syncrétisme humaniste » tout en affirmant malgré ses immenses connaissances : « je n’ai pas d’ego ».

Cet homme chaleureux, précieux, et d’évidence multidimensionnel nous a quitté. Il va nous manquer en ces temps de spécialisation à outrances.